Содержание

Содержание статьи

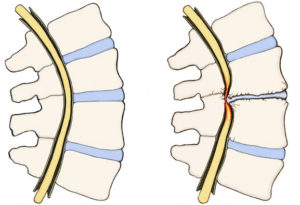

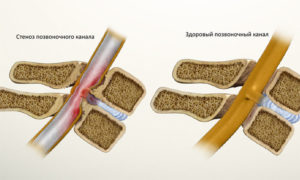

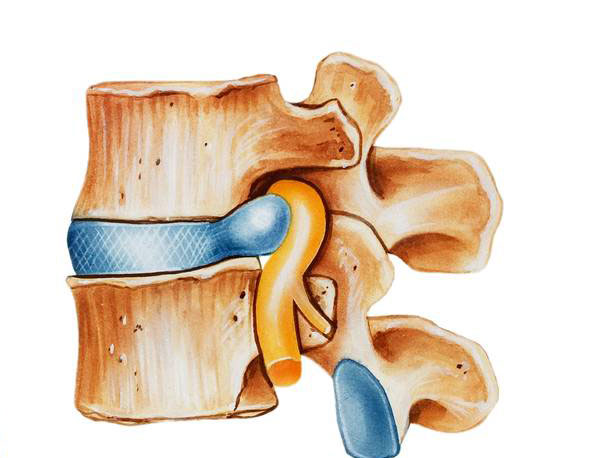

Уменьшение просвета в центральной полости позвоночника – cтеноз позвоночного канала. В результате морфологических изменений происходит раздражение или защемление спинного мозга, что лежит в основе патогенеза патологии. Стеноз имеет клиническую картину, характерную для нарушения иннервации: потерю чувствительности, покалывание, снижение рефлексов. Диагностируется болезнь при помощи рентгенографии или МРТ. Лечение проводится консервативное или хирургическое в зависимости от стадии заболевания.

Особенности заболевания

Стеноз позвоночного столба встречается в разном возрасте, но преимущественная распространенность наблюдается среди людей старше пятидесяти лет. Деформация канала чаще всего происходит на уровне поясничных позвонков, реже в шейном отделе.

Обусловлено это тем, что поясница принимает на себя большую часть нагрузки, что способствует развитию деструктивной перестройки в сегментах позвоночника.

Кроме того, спинной мозг, который залегает внутри позвоночника, имеет разную толщину. Часть спинного мозга, проходящая на уровне поясницы, достигает в диаметре 1,2 см, а в грудном отделе на 0,4 мм меньше. При стенозе позвоночного канала формируются три признака, которые предшествуют появлению характерной клинической картины:

- повышение давления внутри полости позвоночника;

- нарушение кровообращения (ишемия);

- воспалительная реакция асептического характера.

В результате хронической компрессии на уровне сужения канала возникает симптоматика различной степени тяжести, в тяжелых случаях вплоть до паралича нижних конечностей.

Причины

Согласно этиологии, стеноз позвоночного канала разделяют на врожденный или приобретенный. Врожденный стеноз формируется еще во время внутриутробного развития и проявляется нарушением анатомического строения:

- уменьшением длины дужки позвонка;

- утолщением дуги позвонка на фоне короткой ножки и уплощенной формы тела позвонка;

- порок развития, при котором позвоночный канал не замкнут, и остается открытым.

К основным причинам, которые провоцируют развитие заболевания, относят:

- Инволютивные (возрастные) изменения, приводящие к дегенерации тканей;

- Спондилоартроз;

- Грыжевое выпячивание межпозвоночного диска;

- Утолщение связочного аппарата, соединяющего позвонки между собой;

- Анкилозирующий скелетный гиперостоз (болезнь Форестье);

- Спондилолистез;

- Болезнь Бехтерева;

- Рубцевание и спаечные процессы после операции на позвоночнике;

- Артроз фасеточных суставов.

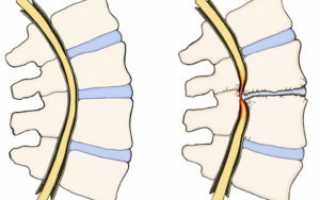

Основным предшественником стеноза является остеохондроз. С развитием терминальной (четвертой) стадии дегенеративного заболевания организм включает реакцию компенсации, направленную на стабилизацию патологической подвижности сегментов позвоночника, которая развилась при переходе заболевания в третью стадию.

Разрастание остеофитов и развитие артроза фасеточных суставов появляется, как ответ организма на дегенерацию. Патологические процессы постепенно приводят к уменьшению канала.

Классификация

В медицинской практике различаются несколько видов стеноза позвоночного сустава. Помимо врожденного и приобретенного заболевания патология разделяются по размеру канала:

- Латеральный стеноз – канал сужается до 4 мм, что является критичным для спинного мозга. Без срочного оперативного вмешательства максимальная компрессия может привести к образованию некротических участков с плачевными последствиями.

- Относительный – когда в поперечном разрезе определяется диаметр 12 мм. Данная форма может не проявляться и обнаруживаться случайно при проведении профилактического осмотра или диагностики других заболеваний.

- Абсолютный – просвет позвоночного столба не превышает 10 мм. Такой тип стеноза приводит к умеренному сдавливанию нервных корешков и развитию яркой симптоматики.

Клинические проявления

Больные, у которых диагностируется стеноз позвоночного канала, отмечают появление клиники заболевания, которая проявляется с разной степенью выраженности. Яркость симптомов зависит от объема сохраненного просвета внутри позвоночника. Так, у больных с относительным стенозом признаки могут отсутствовать или проявляться незначительно.

Общая симптоматика:

- интенсивная болевая атака в пояснице (люмбалгия);

- перемежающая хромота;

- болевая реакция, распространяющаяся на одну или обе ноги;

- чувство онемения, «мурашек», покалывания в ногах;

- нарастающая слабость в мышцах ног, их полную атрофию;

- периодические судороги в икрах;

- при тяжелых формах наблюдается нарушение работы мочеполовой системы.

Следует подробнее рассмотреть такой синдром, как нейрогенная перемежающаяся хромота. Наличие патологического феномена позволяет почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что у человека произошло сужение канала. Перемежающая хромота – это вид болевой реакции, которая появляется при двигательной активности.

Характерным для данного симптома является то, что боль исчезает после наклона или приседания. Еще какой-то промежуток дистанции больной преодолеет без боли, после чего болезненность вновь возвращается. В медицинской практике степень перемежающейся хромоты определяется в зависимости от количества шагов, которые человек может осуществить без боли.

Характерно, что в положении сидя, больной может выполнять физические упражнения и не чувствовать боль. Связано это с тем, что в момент наклона просвет позвоночного канала увеличивается на 12%, а при возвращении в вертикальное положение сжимается на 15%.

Стеноз позвоночного канала с разной частотой может сформироваться в любом отделе позвоночника. Помимо общих симптомов локализация патологии создает клинику заболевания с учетом специфики расположения.

Признаки стеноза шейного отдела:

- головная боль приступообразного характера;

- головокружение, иногда потеря координации;

- черные «мушки» перед глазами;

- потеря чувствительности и слабость руках;

- боль в шее и затылочной области;

- напряжение в мышцах плеч и верхних конечностей;

- амнезия (потеря памяти);

- обмороки.

Значительная компрессия спинного мозга в области шейного отдела приводит к нарушению двигательной функции или параличу части тела, которая расположена ниже поражения. Проявления грудного стеноза редко носят выраженный характер. В числе симптомов боль в пораженной области, легкое жжение и покалывание на коже груди и живота, не исключается возникновение болей в сердце.

Диагностика

При подозрении на стеноз позвоночного канала потребуется консультация вертебролога и невропатолога. Врач при осмотре проводит сбор анамнеза, выслушивая жалобы больного. После проведения специфических тестов несложно поставить предварительный диагноз.

Для создания объективной картины патологии, проводится инструментальное исследование:

- рентгенологическое обследование для оценки костной ткани позвоночника;

- магнитно-резонансная томография позволит выявить патологии мягких тканей;

- компьютерная томография;

- контрастная миелография;

- в некоторых случаях назначается исследование спинномозговой жидкости, забор которой проводится с помощью пункции.

Лечебные мероприятия

Стеноз позвоночного столба требует обязательного лечения. Запущенное состояние или попытки самостоятельного избавления от патологического состояния в подавляющем большинстве случаев приводят к инвалидности. Добиться стойкого положительного результата от лечения поможет комплексный подход с учетом стадии сужения. Следует учитывать, что консервные методы эффективны только в случае незначительной деформации.

Консервативная терапия

Медикаменты для симптоматического лечения, которые назначает и выписывает лечащий доктор:

- Нестероидные противовоспалительные средства (Индометацин, Кеторолак, Диклофенак), чтобы снять боль и воспалительную реакцию.

- Местные блокады с анальгетиком (Новокаином) или глюкокортикостероидом (Гидрокортизон).

- Миорелаксанты (Тизанидин, Баклофен) для снятия спазмов с мышечных волокон.

- Для местного обезболивающего и противовоспалительного действия рекомендуется использовать мази (Вольтарен, Найз) или пластыри (Кетонал Термо, перцовый пластырь).

- Витаминные препараты группы В (Нейробион, Тригамма) для улучшения проводимости нервных волокон.

- Мочегонные препараты (Лазикс, Фуросемид) для снятия отечности.

- Для улучшения питания клеток и микроциркуляции крови – Актовегин, Веноплант.

Из физиотерапевтических процедур назначается проведение курсов электрофореза магнитотерапии, ультразвукового излучения, воздействия лазерными лучами, бальнеотерапии. Процедуры помогут восстановить гемодинамику крови, улучшить качество обменных реакций, ускорить регенерацию клеток.

Для закрепления терапевтического эффекта и предотвращения прогрессирования стеноза позвоночного канала проводится курс массажа и ЛФК. Лечащий доктор совместно с физиотерапевтом, на основании состояния больного, составляет комплекс упражнений, главной задачей которого является укрепления мышечного корсета спины и брюшного пресса.

Хирургическая операция

При критических параметрах сужения позвоночной полости проводится оперативное лечение. Существует несколько способов устранения опасного состояния. Популярным методом является удаление части дужки позвоночного сегмента. Недостатком такого способа является то, что после операции существует риск развития патологической гипермобильности позвонка и стеноза в соседних отделах.

Более результативной считается межостистая фиксация. Данный метод показан больным, у которых стеноз позвоночного канала сформировался в результате сплющивания позвонков. При таком способе позвонки между собой соединяются при помощи специальных имплантатов между отростками (межостистых фиксаторов).

Восстановительный период после операции обычно длится около шести месяцев. В первые две недели пациент придерживается полупостельного режима, в течение всей реабилитации запрещаются интенсивные физические нагрузки, подъем тяжестей. Санаторно-курортное лечение оказывается хороший закрепляющий эффект и ускоряет выздоровление.

Профилактика

Такое опасное состояние, как стеноз позвоночного канала, может развиться у каждого. Не стоит забывать, что уменьшение просвета для спинного мозга всегда сопровождается заболеваниями спины. Поэтому в первую очередь профилактика заключается в сохранении здоровья позвоночника.

Для этого достаточно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, больше двигаться, но избегать тяжелой физической работы. При появлении боли в спине не игнорировать проблемы, а сразу обращаться к врачу. Опрометчиво прислушиваться к советам знакомых и заниматься самолечением, стеноз опасное заболевание, грозящее сделать человека инвалидом.