Содержание

Атрофия зрительного нерва – это процесс, при котором связь между мозгом и нервными окончаниями глаза слабеет или вовсе теряется, вследствие чего падает зрение или наступает полная слепота.

Причины возникновения заболевания, тип наследования

Недуг зачастую прогрессирует у пациентов в возрасте от 12 до 25 лет. При этом весомую роль в возникновении заболевания играет наследственный фактор. По клиническим показателям болезнь схожа с двусторонним ретробульбарным невритом.

В течение двух дней развивается внезапная потеря зрения на обоих глазах, иногда острота снижается сперва на одном, а потом и на другом органе.

В течение последующих двух недель качество зрения продолжает падать, а затем останавливается на определённом уровне. Полная слепота появляется относительно редко.

Характерная особенность наследственной оптической нейропатии Лебера — неполная пенетрантность (до 40% у мужчин и 15% у женщин) и высокая частота поражения среди мужчин (они заболевают в 5 раз чаще, чем женщины). Это, возможно, связано с воздействием Х-сцепленного модифицирующего гена, находящегося в районе Xp21.

Наиболее частыми причинами развития недуга считаются:

- инфекционные воспаления ЦНС и зрительных нервов;

- врожденные и приобретенные гидроцефалические патологии;

- онкология черепной коробки;

- церебральный паралич;

- метаболические нарушения;

- интоксикации (свинцом, лекарственными препаратами, ртутью);

- врожденные и генетические патологии зрительного нерва.

Влияние на развитие заболевания оказывают следующие факторы:

- стресс;

- курение и употребление спиртных напитков;

- воздействие токсинов;

- некоторые лекарства и инфекции.

Симптомы наследственной атрофии зрительного нерва Лебера

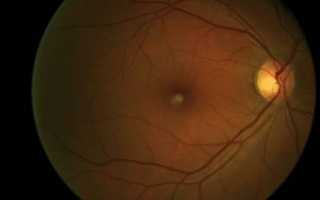

На начальных стадиях заболевания глазное дно остается без изменений, иногда отмечают лишь некоторую гиперемию сосочков зрительных нервов и размытие границ. При диагностике полей зрения наблюдаются центральные скотомы.

Фото 1. Так выглядит глазное дно при нормальном состоянии органа зрения (слева) и при атрофии зрительного нерва (справа).

Атрофию классифицируют на несколько типов:

- простой (первичный) и вторичный (поствоспалительный или послезастойный) — первый характеризуется обычной потерей зрения, сужением бокового зрительного поля;

- частичный и полный тип — полная или частичная потеря зрения;

- стационарный или прогрессирующий — при первой разновидности процесс потери зрения на какой-то стадии останавливается, а при прогрессирующей форме наблюдается постепенный спад зрительной функции, который может привести к полной атрофии нерва, т. е. к слепоте;

- односторонний и двусторонний тип — поражение одного или двух глаз.

Справка. У большинства пациентов обнаруживают прогрессивное ухудшение зрения в течение месяцев и даже лет, но примерно у 20% больных отмечают улучшение зрения. Известны случаи полного восстановления зрения.

Перечень симптомов атрофии зрительного нерва довольно обширен и зависит от вида патологии. Самые распространённые симптомы всех типов патологии:

- снижение остроты зрения;

- нарушение аккомодации;

- куриная слепота.

В запущенном состоянии болезни к общим симптомам повреждения зрительных путей присоединяются признаки, свидетельствующие о поражении ЦНС. Сюда относятся случаи:

- осложнённой деменции;

- депрессии;

- появления бульбарных симптомов;

- атаксии мозжечкового и спинального типа;

- спастической параплегии.

В таких ситуациях проводят дифференциальную диагностику, чтобы исключить риск возникновения рассеянного склероза, опухоли зрительного нерва или хиазмальной области.

Внимание! Заболевание развивается в молодом возрасте (чаще от 12 до 25 лет), поэтому любые признаки нарушения зрительной функции не должны оставаться без внимания.

Методы диагностики

Симптомы атрофии зрительного нерва появляются не только на первых порах развития недуга, но и в результате получения серьезных травм участков головного мозга, которые ответственны за зрительные функции.

При осмотре пациента врач изучает наличие сопутствующих заболеваний, факты приема фармакологии и контакта с химическими препаратами, пагубные привычки, а также жалобы, которые свидетельствуют о возможных интракраниальных поражениях.

При физикальной форме диагностики офтальмологи определяют присутствие либо отсутствие экзофтальма, исследуют подвижность глазного яблока, тестируют реакцию зрачка на свет, рефлекс роговицы. Обязательно проводят проверку остроты зрения, периметрию, изучение цветовосприятия.

Перечень диагностических мер:

- офтальмоскопия — анализируется степень размытия границы нерва;

Фото 2. Процесс офтальмоскопии: специальный прибор направляет пучок света на глаз, что помогает увидеть глазное дно пациента.

- тест на остроту зрения, определение границы зрительного поля;

- ангиография сосудов головного мозга, питающих нерв;

- выявление повреждённых участков нерва при помощи компьютерной периметрии;

- томография;

- краниографическое исследование;

- ЗВП, определяющее снижение лабильности и увеличение порога чувствительности зрительного нерва;

- при глаукоме измеряют внутриглазное давление;

- обзорная рентгенография орбиты глаза — изучение патологий глазницы;

- флуоресцентная ангиография — осмотр сосудистой сетки сетчатки;

- рентгенография черепа и турецкого седла;

- магнитно-резонансная томография (МРТ) — оценка волокон зрительного нерва;

- анализ крови, подтверждающий или опровергающий наличие воспалительного процесса;

- ИФА и ПЦР-диагностика.

Лечение

Недуг опасен тем, что разрушенное нервное волокно не подлежит регенерации. Эффект от терапии может быть обусловлен только восстановлением функционирования дееспособных на момент воздействия волокон.

Лечение подразумевает нормализацию кровообращения и стимулирование процессов жизнедеятельности в угнетенных нервных волокнах. С этой целью применяются сосудорасширяющие лекарства, препараты, которые улучшают трофические свойства, а также стимулируют ЦНС.

Важно! Лечение недуга более результативно при длительном нахождении лекарственного вещества в зоне повреждения. Для получения максимального эффекта нужны многочисленные инъекции, а это довольно болезненно.

Ирригационная терапия позволит дробно вводить лекарственные средства. Медикаменты поступают через катетер, который устанавливается в ретробульбарное пространство через отверстие в коже в нижнем углу глазницы. Катетер закрывают стерильной пробкой и фиксируют пластырем к коже.

У маленьких детей процесс выполняют под ингаляционным масочным наркозом. У старших — под местным. Лекарственные препараты вводят 5—6 раз в день при помощи прокалывания иглой шприца пробки катетера после предварительной обработки этиловым спиртом. Набор препаратов подбирает врач в зависимости от стадии недуга. Срок лечения 7—10 дней.

Дальнейшее ведение заболевания и прогноз

Рекомендуется посещать доктора в течение 6 месяцев после полного излечения для исключения возможных рецидивов, а также соблюдать указания врача.

Не помешает гимнастика для глаз, соблюдение рационального режима отдыха, диеты. Прогноз положительный и подразумевает практически полное восстановление зрения. Во время лечения:

- откажитесь от пагубных привычек;

- включите в свой режим дневной сон (хотя бы 30—40 минут);

- избегайте контакта с грязной водой, при попадании инородных веществ в глаза — немедленно продезинфицируйте органы зрения.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором врач-офтальмолог рассказывает об особенностях атрофии зрительного нерва у ребенка.

Самолечение запрещено

Самолечением заниматься категорически запрещено, так как причин, провоцирующих заболевание, множество. Поэтому универсальной методики терапии нет. Каждый конкретный случай недуга разбирается врачом, после чего назначаются лечебные мероприятия.