Содержание

Содержание статьи

Болезнь Бехтерева у женщин требует тщательного подхода к дифференциальной диагностике, диктует необходимость учитывать сопутствующие состояния женского организма. Необходимо владеть качественными знаниями относительно особенностей симптоматики, методов лечения и диагностики, чтобы своевременно поставить правильный диагноз и начать лечение.

Подробнее об особенностях патологии

Болезнь Бехтерева у женщин также называют анкилозирующим спондилоартрозом. Это хроническое заболевание, которое развивается длительное время, поражает крупные костные соединения и позвоночник, отражается на состоянии внутренних органов. Патогенетические механизмы — воспалительные изменения в организме, которые проявляются множеством разнообразных симптомов.

Относительно болезни Бехтерева у женщин — ранее ходило мнение о том, что у пациентов женского пола эта болезнь не встречается. Однако это не так и современные методы диагностики показывают, что анкилозирующий спондилоартрит нередко поражает женский организм. Причины патологии и ее патогенез одинаковы, независимо от пола, а вот особенности течения и развитие клинической картины может отличаться. Относительно частоты возникновения, мужчины болеют чаще женщин примерно в 5-6 раз.

У женщин болезнь Бехтерева развивается в течении длительного времени, первые симптомы появляются гораздо позже, чем у мужчин. Да и поражения некоторых суставов встречаются гораздо реже, например, сакроилеит на фоне болезни Бехтерева. Для женщин более характерна легкая форма заболевания или среднетяжелая степень тяжести. Может возникнуть дебют болезни, после чего в течении многих лет симптомы отступят и не будут беспокоить. Случается, что ремиссия (светлый промежуток без обострений) достигает до 10 лет.

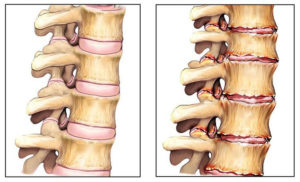

Начало болезни у женщин чаще всего проявляется поражением суставов рук, как правило, локтевых и лучезапястных. Суставы могут поражаться изолированно или группами, в процесс могут вовлекаться крупные соединения, например, плечевой сустав. Реже чем у мужчин встречается поражение суставов нижних конечностей, колена, голеностопного соединения. Если говорить о позвоночнике, чаще поражаются шейные позвонки, реже происходит сращение и неподвижность сочленений. А вот анкилозы и артритические изменения позвонков встречаются намного чаще именно у женщин.

Проявления вне суставов наблюдаются довольно редко, так как болезнь более доброкачественного характера. Однако, если в процесс вовлекается сердце, намного чаще чем у мужчин страдает аортальный клапан и развивается недостаточность данной структуры.

Что касается особенностей диагностического процесса, у женщин можно обнаружить нарастание титров специфических антител, а вот циркулирующие иммунные комплексы — показатель более характерный для мужского пола.

Причины возникновения болезни

Рассмотрим основные факторы, которые играют роль в развитии болезни:

- Наследственность. Это ключевая причина возникновения патологии. Специфическое поражение генов, которое передается из поколения в поколение, повышает риск возникновения болезни Бехтерева у женщин. Это важно знать тем, чьи родственники сталкивались с подобным заболеванием.

- Перенесенные инфекционные болезни. Связь с патологией прослеживается у микроорганизмов кишечной группы, а также возбудителями мочеполовых инфекций. Циркуляция патогенов и иммунные реакции на них могут привести к сбою и формированию аутоантител, которые поражают собственные ткани тела, в частности, суставы.

- Беременность и роды. Естественно, это не причина патологии, а всего лишь один из факторов риска, который может спровоцировать начало болезни, если к ней есть предпосылки.

Чем проявляется болезнь?

Начало патологии может быть бессимптомным и пациентка не замечает его.

Клинические проявления беспокоят, когда организм перестает компенсировать патологические изменения и они становятся слишком выраженными. Появляются следующие симптомы:

- болезненность в позвоночнике, крестце;

- дискомфорт и нарушение функции периферических суставов;

- может наблюдаться снижение зрения (редко);

- ощущение скованности в суставах и конечностях;

- нестойкие периодические боли в разных суставах, которые меняют локализацию.

Симптомы чаще беспокоят ночью и не связаны с физической нагрузкой.

Низкая интенсивность боли и частое изменение клинической картины — главные причины того, что женщина поздно обращается к врачу, дав болезни возможность укрепиться в организме.

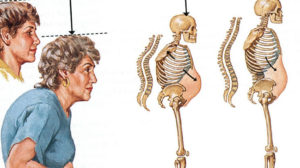

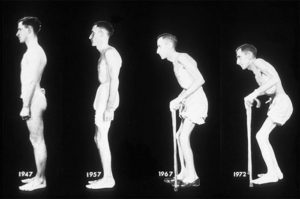

Со временем, болезнь становится все настойчивее и симптомы беспокоят пациентку постоянно. Светлые промежутки между обострениями становятся все короче и их частота сокращается. Особенность симптоматики — многие пациенты отмечают усиление патологических признаков в первой половине ночи.

Современные методы диагностики

Диагностическая программа заключается в применении клинического обследования, тщательного сбора анамнеза, визуального осмотра и проведения функциональных проб.

Из дополнительных методов диагностики требуются:

- рентгенография;

- томография;

- лабораторные методы исследования;

- иммунологические методы диагностики.

Данная программа помогает провести дифференциацию диагноза, подтвердить или исключить наличие болезни.

Существуют следующие важные аспекты диагностики болезни Бехтерева у женщин:

- появление болезненности в позвоночнике, в том числе, после родов и вынашивания ребенка — повод для рентгенографии таза, с целью исключения сакроилеита;

- на рентгеновских снимках не так часто можно увидеть эрозии и анкилозы. Для женщин с болезнью Бехтерева более характерен нестойкий артрит с соответствующими симптомами;

- типичный признак спондилоартрита, “бамбуковая палка” на рентгенограмме встречается у женщин не так часто как у мужчин;

- поражение соединений между грудиной и ключицами, а также между грудиной и ребрами должно натолкнуть врача на мысль о спондилоартрите.

Тактика лечения

Лечение болезни Бехтерева у женщин применяется для того, чтобы уменьшить болезненность и воспалительные проявления, предотвратить деформацию позвоночника. Пациент должен периодически посещать консультации и осмотр врача, сдавать необходимые анализы для контроля динамики процесса. Лечение может быть амбулаторным, госпитализация требуется в тяжелых случаях, при обострениях.

Базисная терапия при патологии — препараты сульфасалазин и метотрексат. Все препараты должен выписывать ваш врач. Они применяются по схеме, имеют патогенетический механизм воздействия, останавливают прогрессирование патологии. Также применяются симптоматические средства. Для снижения боли и воспаления пациенту рекомендуют нестероидные препараты — мелоксикам, парацетамол, ибупрофен, диклофенак, нимесулид. Чуть более низкой активностью обладают миорелаксанты — миокаин, мидокалм. В тяжелых случаях применяются кортикостероиды — преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, гидрокортизон.

Дополнительные методы лечения — гимнастика, лечебное плавание, физкультура. Могут применяться физиотерапевтические процедуры, например, бальнеотерапия, лечебный душ, грязелечение, магнитотерапия, электрофорез и фонофорез. Такое лечение восстанавливает силы, улучшает самочувствие. Показания определяет лечащий врач, так как некоторые манипуляции имеют ряд противопоказаний.

Особенность беременности с болезнью — необходимость профилактического приема препаратов, которые снижают риск обострения болезни, но, вместе с тем, не вредны для малыша.

Как избежать болезни

Профилактика болезни неспецифическая — следует избегать травм, не давать позвоночнику выраженных нагрузок, правильно питаться и нормализовать вес, отказаться от вредных привычек. Это полезно и для профилактики других патологий. Если постановка диагноза уже произошла — требуется вторичная профилактика, которая заключается в своевременном приеме препаратов, восстановительных процедурах, качественной диагностике. Нельзя останавливаться на достигнутом — болезнь можно победить только с помощью постоянной профилактики, регулярного лечения и уверенности в своих силах.